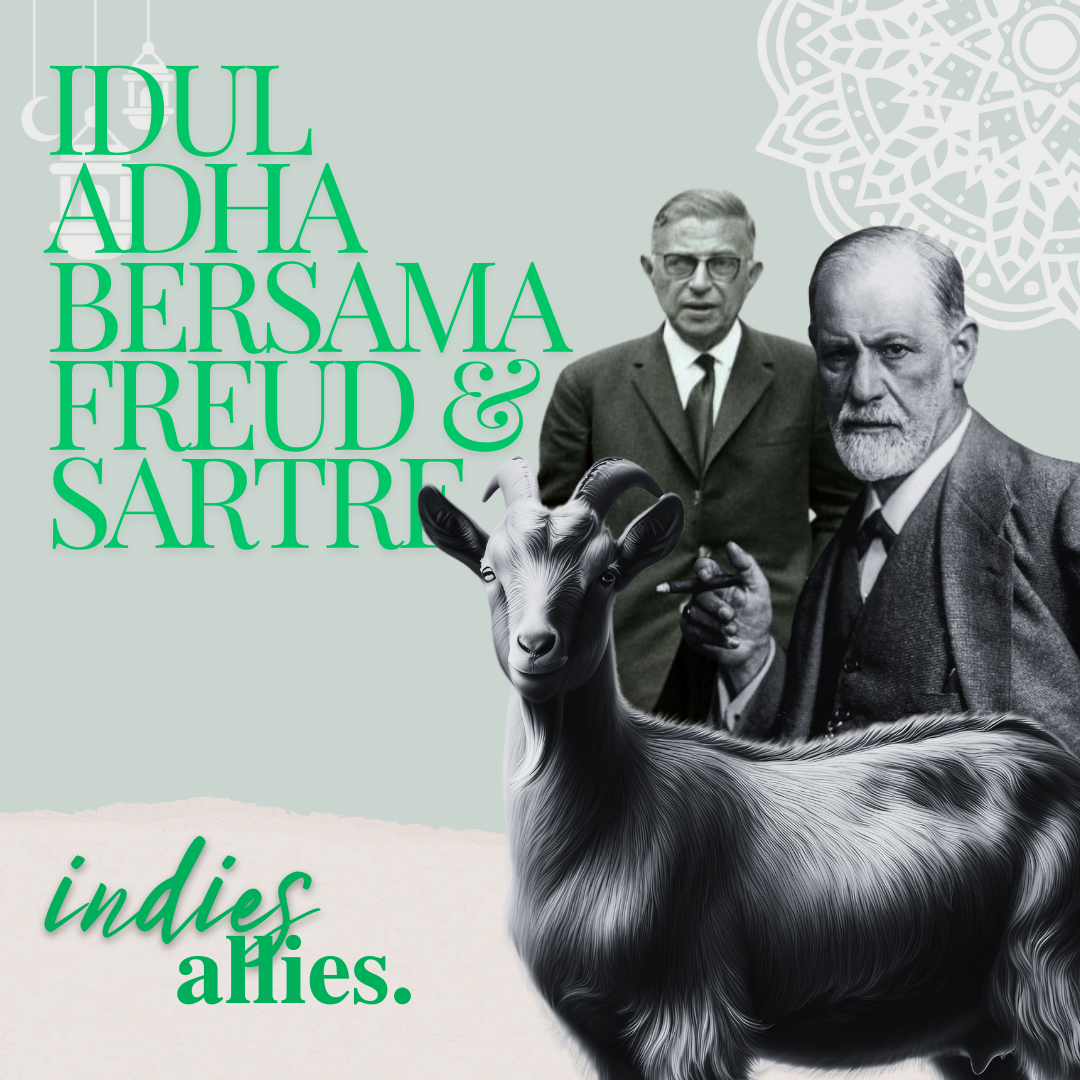

Idul Adha Bersama Freud dan Sartre

Saya teringat ketika melihat dua anak kecil bermain di pantai bersama ayah mereka. Kala itu, saya lagi nyore bersama seorang sahabat. Seketika, nyore tersebut pun diselingi dengan sebuah pertanyaan yang agaknya klise namun cukup bisa direnungkan diucapkan oleh sahabat saya. “Apa mi na pikir itu anak-anak di?” tanya dia heran melihat anak-anak itu tertawa lepas pada air laut yang membasahi kaki mereka. Seolah-olah sahabat saya ini begitu penuh masalah yang tak sudi dia pikir lagi. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa transisi dalam menuju kedewasaan benar-benar merenggut kebebasan kita sebagaimana saat kita kecil. Namun mengapa? Mengapa kita tidak bisa seperti anak kecil lagi? Tepatnya, apa yang membunuh kebebasan seorang manusia? Seperti yang saya katakan diawal bahwa pertanyaan itu membawa kita kedalam perenungan yang jauh lebih dalam tentang paradoks kebebasan dan eksistensi sebagai seorang makhluk sosial.

Masa kanak-kanak merupakan suatu tahap pertumbuhan dimana seorang manusia belum memiliki banyak pengalaman namun dipenuhi oleh banyak keinginan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, perkembangan seorang anak dibagi dalam 5 fase yaitu Tahap Oral (0-1), Anal (1-3), Falik (3-5), Laten (5-pubertas), dan Fase Genital (Dewasa). Setiap tahap dipisah berdasarkan apa saja pengalaman seorang anak dan relasi seksualnya. Freud menganggap bahwa manusia didorong oleh hasrat bawaan dirinya sejak lahir yang dia sebut sebagai id. Pada masa anak-anak, seorang manusia dipenuhi oleh perasaan ingin memuaskan hasrat-hasratnya tanpa menghiraukan dampak dari perbuatannya. Seiring kita bertumbuh, kita kemudian mulai memahami bahwa kita tidak sendiri di dunia ini dan kita hidup berdampingan dengan orang lain. Ini kemudian membuat kita tersadar bahwa setiap kata yang terucap dari bibir polos kita dan setiap tingkah laku yang kita perbuat dapat menimbulkan konsekuensi berbentuk reaksi orang lain terhadap diri kita. Superego. Begitulah Freud menyebut kekangan eksternal itu. Pada kemudian hari di perancis, seorang yang lain menyebutnya sebagai neraka.

Jean-Paul Sartre lahir pada tahun 1905 di kota paris. Ia hidup melalui dua perang besar paling brutal sepanjang sejarah umat manusia. Perang yang sarat dengan propaganda dan ideologi politik akhirnya memantik perasaan sartre sehingga berucap “Orang lain adalah neraka” yang berbicara tentang manusia dan kebebasan-kebebasan yang dituntutnya. Sartre adalah pemikir eksistensialisme. Dia berpikir akankah manusia memperoleh kebebasan atas dirinya? Pertanyaan itu timbul dikarenakan kemuakan Sartre akan superego yang hidup dalam masyarakat yang senantiasa merepresi hasrat individualnya. Sartre menganggap bahwa dalam realitas ini terdapat dua eksistensi yaitu l’etre-en-soi (ada pada dirinya) dan l’etre-pour-soi (ada untuk dirinya) apa maksudnya? Dua konsep ini membicarakan tentang subjektivitas yang dimiliki manusia dalam memberikan makna terhadap realitasnya. Ada pada dirinya merupakan suatu konsep dimana objek ini diberikan makna pada nya sehingga disebut berada sedangkan ada untuk dirinya merupakan konsep dimana subyek pemberi makna memiliki kebebasan untuk memaknai dirinya sendiri dalam membentuk keberadaannya. Namun, apa jadinya jika pour-soi saling bertentangan? Pernahkah kamu dipaksa untuk menjadi seseorang yang tidak kamu inginkan? Akankah kebebasan dan kehendak orang lain menyingkirkan kehendak diri kamu sendiri?

Kita dapat menyimpulkan bahwa Sartre dan Freud meresahkan hal yang serupa. Freud mem-vonis semua manusia adalah orang yang sakit. Setiap orang yang beranjak dewasa akan merasa hancur dimana keinginan-keinginan nya tidak dapat tersampaikan. Terhalangi oleh norma-norma, etika, dogma agama dan lain sebagainya. Bahkan, dalam kenyataannya instrumen-instrumen untuk memperoleh kebebasan individu tidak dapat di akses secara inklusif oleh setiap manusia. Hanya orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kekuasaan yang dapat mengoptimalkan dirinya tanpa terlalu menghiraukan superego yang ada. Dan dibawah mereka, kambing-kambing hitam yang diberi makanan secukupnya, di buatkan kandangnya, dicukur bulunya dan di bantai ketika hari yang tepat untuk di konsumsi dan memuaskan id para penjagal ini. Demikianlah kita. Kambing hitam yang terkekang dan menjadi etre-en-soi tanpa kita sadari dan hanya bisa berteriak sesuka hati yang kita sebut kebebasan. Tanpa sadar, mengikuti instruksi “etika” sang peternak sembari menunggu hari raya idul adha untuk di panen. Tidakkah orang lain adalah “Neraka”?

Leave a Reply