Man’s Search for Meaning by Viktor E. Frankl

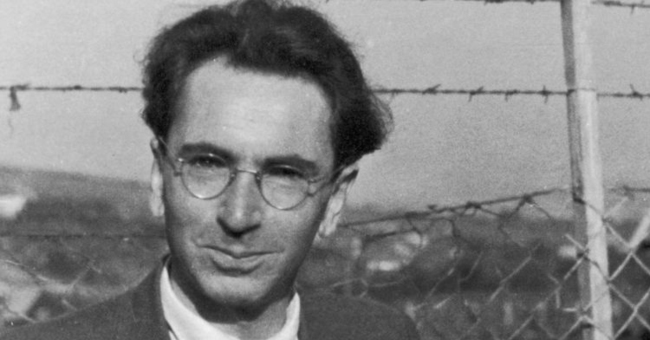

Buku ini merupakan buku yang singkat, tidak banyak hal yang disampaikan didalamnya. Akan tetapi seperti judulnya, buku ini mengandung banyak makna yang membuat buku ini menjadi sangat berarti. Buku ini ditulis oleh Viktor E. Frankl, setahun setelah dirinya dibebaskan dari kamp konsentrasi Nazi pada tahun 1945. Beliau merupakan seorang neurolog, psikiater, sekaligus profesor asal Austria yang mengabdikan masa hidupnya untuk membatu banyak orang dalam menyingkap makna dalam hidup mereka. Buku ini menjadi salah satu alat bagi Frankl dalam mewujudkan pengabdiannya, meskipun tidak lebih dari 200 halaman dan terbagi atas dua bab, kepadatan buku ini sangat cukup dalam memproyeksikan kepada pembaca betapa mengerikannya kehidupan yang dialami oleh para tawanan di kamp konsentrasi Nazi serta dalam memprovokasi pentingnya memaknai kehidupan, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Bab pertama buku ini berisi pengalaman Frankl, mulai dari sesaat sebelum dirinya menjadi tawanan hingga kurang lebih tiga tahun kemudian saat dirinya menghirup udara bebas. Saat menjabat sebagai kepala departemen neurologi di rumah sakit milik keluarga Rothschild di Wina Austria pada tahun 1941, Frankl dihadapkan pada dua pilihan yang akan menentukan jalan hidupnya yakni antara pindah ke Amerika Serikat sebelum dirinya ditangkap, mengingat ia merupakan orang keturunan Yahudi, atau tetap berada di Wina bersama dengan keluarganya. Rasa cintanya kepada sang ayah kemudian menggerakkan Frankl untuk memilih opsi kedua, yang mana keputusan tersebut menjadi titik awal bagi Frankl dalam perjalanannya memaknai kehidupan sebagai tawanan kamp konsentrasi. Dalam menceritakan pengalamannya, Frankl bukan hanya berfokus pada pengalaman pribadi yang dialami. Sebagai seorang Psikiater, dirinya juga turut berupaya menjalankan tugasnya untuk menceritakan pengalaman psikologis para tawanan yang ia temui. Bukan hanya tawanan, Frankl juga tidak sungkan dalam berinteraksi dengan tentara Nazi dan turut memahami mereka sebagai seorang manusia.

Berdasarkan observasinya, Frankl membagi kondisi psikologis yang dialami oleh dirinya maupun tawanan lainnya selama berada di kamp menjadi tiga tahap. Tahap pertama, setibanya para tawanan di kamp konsentrasi Auschwitz hingga beberapa saat setelahnya, para tawanan mengalami apa yang disebut sebagai delusion of reprieve. Delusi tersebut merupakan kondisi dimana para tawanan berprasangka bahwa apa yang akan mereka lalui selama menjadi tawanan tidak akan seburuk apa yang mereka pikirkan sebelumnya, atau berdasarkan informasi yang beredar. Delusi tersebut diinisiasi oleh observasi awal para tawanan terhadap orang-orang yang berada di lingkungan kamp. Alih-alih terlihat menakutkan, tentara dan tawanan yang ada disana menunjukkan pembawaan yang terlihat santai dan penuh humor. Observasi awal tersebut ternyata cukup dalam memengaruhi pikiran para tawanan yang baru tiba untuk menimbulkan delusi yang juga merupakan bagian dari mekanisme pertahanan bagi otak, ketika seseorang diperhadapkan pada kondisi yang menakutkan. Akan tetapi, ketika Frankl dan tawanan lainnya mulai mempelajari kehidupan yang berkembang di kamp, delusi tersebut mulai tergantikan oleh relative apathy.

Setelah mendapatkan berbagai perlakuan jauh dari kata kemanusiaan baik dari tentara maupun Capos, sebutan bagi tawanan yang menjadi kaki tangan tentara Nazi dan mendapatkan perlakuan khusus, para tawanan mulai merasa muak dengan keadaan yang kemudian mendorong mereka untuk bersikap apatis dengan lingkungan sekitar. Pada tahap ini, kebanyakan tawanan terjerembap dalam apatisme dan hanya fokus pada bagaimana mereka dapat menyelamatkan diri sendiri, termasuk Frankl. Akan tetapi, tahap ini menjadi tahap paling penting bagi para tawanan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan mana tawanan yang selamat dan yang tidak. Pada tahap inilah Frankl mulai kembali tersadar akan pentingnya pencarian makna kehidupan. Dalam buku ini Frankl beberapa kali mengutip kata-kata Nietche “He who has a why to live for can bear with almost any how.” Apabila seseorang sadar akan alasan mengapa ia hidup, maka ia seharusnya mampu untuk menghadapi kondisi apapun. Bagi Frankl, keinginannya untuk menyelesaikan buku-buku yang ia tulis serta kecintaannya terhadap ilmu yang ia geluti menjadi makna yang mampu mendorong dirinya untuk tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ia alami. Bukan hanya tetap memiliki semangat untuk tetap hidup, Frankl bahkan mengekspresikan semangatnya dalam keikutsertaannya menjadi dokter di kamp konsentrasi yang secara sukarela membantu tawanan yang jatuh sakit.

Setelah menghabiskan waktunya sebagai tawanan di empat kamp berbeda, yakni Auschwitz, Theresiendstadt, Kaufering, dan Turkherim, pada 27 Januari 1945 Frankl bersama dengan tawanan lainnya yang masih hidup akhirnya merasakan udara bebas. Ketika melepaskan diri dari identitas sebagai tawanan, Frankl dan mantan tawanan tersebut mengalami kondisi yang disebut sebagai depersonalization. Sebagai akibat dari apa yang telah mereka alami selama berada di kamp, ditambah dengan mimpi akan kebebasan yang sering kali dipatahkan, mereka sukar untuk percaya bahwa dirinya benar benar bebas dan sulit untuk mengekspresikan rasa syukur atau bahkan kegembiraannya. Setelah sekian lama hidup dalam kegelapan, mereka bahkan berpendapat bahwa mereka harus kembali mempelajari bagaimana caranya bergembira. Perlakuan yang mereka dapatkan setelah bebas menjadi sulit untuk dipercaya akan kenyataannya, yang kemudian mendorong beberapa dari mereka untuk menjadi sinis pada lingkungan sekitar.

Bab kedua dalam buku ini kemudian menjadi wadah Frankl dalam menuangkan pemikirannya atas apa yang terjadi di kamp konsentrasi secara teoritis dan apa yang ia lakukan terhadap tawanan yang ia temui sehingga mereka tetap memiliki semangat hidup. Setelah mengobservasi dan berinteraksi dengan berbagai tawanan yang ia temui, Frankl berpendapat bahwa yang menyebabkan kematian tawanan selain dari pada gas chamber dan kerasnya lingkungan kamp yang kerap menimbulkan wabah penyakit, banyak tawanan yang mati karena ketidakmampuan mereka dalam menemukan makna atau alasan mengapa mereka harus tetap hidup. Kevakuman eksistensial, merupakan kondisi di mana seseorang merasa bahwa tidak ada makna dalam hidupnya kemudian mendorong seseorang tersebut untuk pasrah dengan keadaan. Frankl menemukan bahwa mereka yang sedang tidak mendapatkan jatah pekerjaan di area kamp atau jatuh sakit sangat rentan untuk mengalami kondisi tersebut. Perasaan bahwa mereka tidak berguna dan tidak berdaya membuat mereka tidak peka akan berbagai kesempatan dan harapan yang ada, melainkan yang mereka temukan hanyalan penderitaan. Penderitaan, bagi Frankl justru merupakan makna yang tak terpisahkan dari kehidupan dan yang terpenting adalah dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk menemukan makna hidupnya. Bagi Frankl sendiri, penderitaan yang ia alami selama menjadi tawanan dimaknai olehnya sebagai proses dimana dirinya memantapkan pengetahuannya mengenai kondisi psikologis seseorang. Melalui penderitaannya selama di kamp tersebut lah Frankl dapat mengetahui betapa “suci” dan bengisnya seseorang dapat berperilaku pada kondisi ekstrim seperti di kamp konsentrasi. Dari pengalamannya tersebut, Frankl menyimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang menciptakan gas chamber, sekaligus juga makhluk yang masuk kedalamnya sambil memanjatkan doa.

Kondisi kevakuman eksistensial bagi Frankl disebabkan oleh pan-determinism, sebagai anggapan bahwa seseorang hanyalah korban dari lingkungan yang ia alami. Tidak ada kebebasan bagi seseorang; yang ada hanyalah pengaruh dari lingkungan eksternal. Frankl tidak menafikkan bahwa terdapat peran lingkungan dalam perilaku seseorang, akan tetapi dirinya menekankan bahwa seseorang tetap memiliki kebebasan, yakni bebas dalam menentukan sikap terhadap lingkungan tersebut. Frankl sendiri setiap kali ia melakukan kerja paksa, dirinya lebih memilih untuk menikmati alam dan seni yang ia temui sepanjang perjalanannya dari kamp ke tempatnya bekerja. Ketiadaan istri didekatnya secara fisik justru membuat Frankl merasa lebih dekat dengan sosoknya, di mana ia seringkali menghabiskan waktu berdiskusi dengan istrinya di dalam pikirannya.

Hal itulah yang Frankl berupaya sadarkan pada tawanan yang ia temui. Melalui logotherapy, sebagai salah satu pemahaman dalam dunia psikologi, Frankl berupaya menyadarkan tawanan lain akan kebebasan yang ada dalam diri mereka dan makna hidup mereka. Berbeda dengan psikoanalisis yang lebih menekankan pada pengalaman masa lalu seseorang, logotherapy lebih berfokus pada masa depan, memfokuskan pikiran seseorang akan makna hidup yang perlu diaktualisasikan. Bagi Frankl, makna hidup tidak harus bersifat abstrak dan ia bersifat dinamis, setiap orang memiliki makna hidupnya masing-masing dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam buku ini, Frankl mendefinisikan makna sebagai apa yang dapat dilakukan. Dalam menemukan makna, seseorang harus siap untuk menemui berbagai rintangan termasuk mengalami penderitaan. Pertanyaan mengenai “apa sebenarnya arti hidup?” yang sering kali dilontarkan oleh orang-orang pada umumnya bagi Frankl justru lebih tepat apabila diubah menjadi “apa arti yang bisa saya beri pada kehidupan?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat tiga cara yang dapat dilalui, yakni dengan melakukan suatu aktivitas yang membawa dampak baik bagi diri sendiri dan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, dan menentukan sikap terhadap perasaan emosional seperti penderitaan. Dengan melakukan suatu aktivitas, maka seseorang akan tersadarkan akan arti hidupnya. Dengan menjalin hubungan, orang lain kemudian dapat menyadarkan dirinya akan potensi yang ia miliki, yang kemudian diharapkan mampu ia aktualisasikan menjadi makna hidupnya. Serta dengan menentukan sikap, seseorang dapat memahami apa arti dari kondisi emosional yang dialami. Makna yang didapatkan kemudian menjadi “why” bagi seseorang untuk menghadapi “how” dalam hidupnya.

Selain mendeskripsikan pengalaman berada di kamp konsentrasi, melalui buku ini Frankl juga mengingatkan akan dampak dari maraknya otomatisasi menjelang akhir abad ke-20 sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Dengan berkurangnya pekerjaan atau apa yang bisa dilakukan oleh seseorang, hal ini dapat mendorong seseorang untuk mengalami kevakuman eksistensial sebagai mana yang dialami oleh kebanyakan tawanan di kamp konsentrasi. Namun, adanya otomatisasi sebenarnya hanya memperparah atau meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terjerembap dalam kevakuman eksistensial. Terdapat tiga hal tragis yang tidak dapat dipisahkan dari manusia yang kemudian dapat mendorong seseorang untuk mengalami kondisi tersebut yakni rasa sakit, rasa bersalah, rasa takut kematian. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Frankl, rasa sakit seharusnya dapat diterima dan disikapi secara tepat oleh seseorang. Dalam hal rasa bersalah, perasaan tersebut seharusnya menjadi tanda bahwa seseorang harus berubah dan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki untuk berbuat kebaikan. Bagi Frankl, hiduplah seperti engkau hidup untuk kedua kalinya dan anggap bahwa engkau melakukan hal yang salah di kehidupan sebelumnya. Sementara mengenai rasa takut akan kematian, perasaan tersebut seringkali membuat seseorang berpikir bahwa tidak tidak ada keharusan untuk membuat sesuatu yang bermakna mengingat hidup hanyalah temporer atau bersifat sementara. Akan tetapi, Frankl sendiri menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh seseorang akan tersimpan dan tak lekang oleh waktu. Frankl menyebut bahwa temporariness sejatinya adalah potensi yang ada pada seseorang. Ketika potensi tersebut telah diaktualisasikan, maka ia tidak hilang, ia hanya berlalu.

Lantas kemudian, popularitas yang digapai oleh buku ini sangat mencerminkan kejeniusan Frankl dalam mengabadikan pengalamannya berada di kamp konsentrasi serta dalam menjelaskan gagasannya mengenai logotherapy sebagai metodologi yang ia gunakan dalam menyadarkan seseorang akan makna hidupnya. Frankl sebagai seorang cendikiawan juga tidak anti terhadap pandangan yang tidak sejalan dengan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Dalam menjelaskan mengenai makna misalnya, Frankl turut membahas konsep nihilsme yang menafikkan adanya makna dalam kehidupan. Berbagai pemahaman dalam bidang psikologi seperti pandangan psikoanalisis Sigmund Freud dan psikologi Adlerian juga turut menjadi poin analisa Frankl dalam membedah kasus-kasus mengenai kondisi psikis seseorang. Singkatnya, selain menyuguhkan kesaksian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam kamp konsentrasi serta penjabaran singkat seputar dunia psikologi, buku ini dapat menjadi salah satu pendobrak rasa takut akan ketiadaan arti hidup. Buku ini layak untuk menjadi lentera dalam perjalanan menaruh makna bagi kehidupan.

Leave a Reply